Прочитав весьма интересное мнение политолога и востоковеда Расула Жумалы: «Сейчас наступил период исламского ренессанса», я был ошеломлен. Дочитав видение проблем в религиозном секторе и методов их решений, я пришел к выводу: вопросами религии занимаются все, начиная от журналистов, политологов, бизнесменов и заканчивая руководителями общественных объединений (СМК), но только не теологи и религиоведы. Почему? Ответ прост. Религия – это не паханое поле идеями по ее совершенствованию современного светского «постсекулярного» общества.

В ходе мыслей общественного деятеля есть множество моментов, показывающих современное состояние веры и религиозной сферы в Казахстане, но есть идеи, с которыми сложно согласиться.

Во-первых, если рассматривать слова Жумалы «Я не вижу ничего страшного в том, что человек ваххабит, если человек салафит, я тоже не вижу ничего страшного. В конце концов, это свобода вероисповедания – конституционное право» в качестве религиозного плюрализма, то человек имеет право быть атеистом, верующим или агностиком. Но когда речь идет о профанации и прозелитизме, а так же идеологическом терроре через различные формы фанатизма, будь то ваххабизм, салафизм или такфиризм, то проявлять лояльность к этим течениям в корне не приемлемо.

Ваххабизм, салафизм и другие формы «-измов» являются прямой угрозой национальной идентичности, ментальности. Распространение их идей приведут к культурным ломкам всего общества. Этого боится и опасается не только правительство, но и простые приверженцы традиционных конфессий, да и все светское общество в целом. И в тоже время я надеюсь, что Расул Жумалы имел в виду тот факт, что большинство людей не может отличить радикала или приверженца деструктивных течений от верующего традиционного, ортодоксального ислама. В этом и кроется вся проблема радикализма, когда практикующий мусульманин внешне ни чем не отличается от такфириста (тот, кто выносит такфир - неверие всем, кроме своих единомышленников по секте), только своими внутренними воззрениями, не противоречащими ортодоксальному исламу.

Во-вторых, проблема с кадровым составом на периферии существует с первых дней основания Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). Как заметил политолог, на тот момент у нас не было собственных учебных заведений на подобие «ЕУИК Нур-Мубарак», которые готовили бы служителей религии. Поэтому приходилось на местах решать нехватку мулл в аулах.

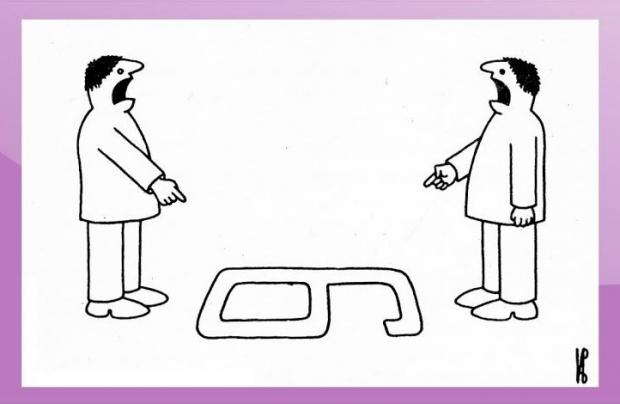

Без официального назначения мулл не раз фиксировались случаи соперничества между стариками за место руководителя общины, которые в итоге делили весь аул на два лагеря (условно говоря, одна часть жителей поддерживала Баке, другая была за Саке, хотя оба в свое время были ярыми партийниками). Но все в муфтияте понимали, что имамом должен быть авторитетный аксакал, желательно уроженец этого села. Человек, которому можно доверить духовную составляющую общины, лицо – представляющее ислам.

Сегодняшняя ситуация мало чем отличается от 90-х годов. Официальной фиксированной заработной платы от государства ни у одного имама до сих пор нет. По старинке они существуют на пожертвования жителей села. Молодые кадры, в связи с финансовыми трудностями, ехать в какую-нибудь глубинку даже во время учебной практики отказываются, предпочитая мечеть в собственном городе или ауле. Поэтому приходится опять-таки назначать стариков, не имеющих религиозного образования (иногда и высшего светского). Поэтому на сегодняшний день муссировать вопрос о назначении имамов ДУМКом, не решив ряд социальных, экономических и образовательных проблем в корне не уместно. Это подобно тому, как в обществе упрекают молодежь за то, что она не идет на малые и средние предприятия и фабрики.

В-третьих, вопрос создания вакфов в республике для прозрачности финансовых потоков отдельной конфессии приведет к формированию религиозного государства внутри светского государства. По той причине, что вакф требует определенных полномочий на уровне госорганов, схожих с министерствами, в данном случае министерством финансов. Это в свою очередь противоречит светскому строю Казахстана.

С целью решения проблемы прозрачности финансовых потоков, еще при Абсаттаре Дербисали в 2012 году был учрежден «Фонд Закят ДУМК» – это официальный социальный и финансовый институт, действующий на принципах шариата и в соответствии с принятыми в этой сфере международными стандартами (http://zeket.org.kz/ru/page/view?id=1).

Таким образом, в условиях казахстанского законодательства была предпринята попытка создания альтернативы зарубежным вакфам, и, по моему мнению, она удалась. Каждый год руководители фонда предоставляют подробный отчет о всех финансовых операциях. Через платежные терминалы каждый желающий может пополнить счет фонда и получить чек, который имеет юридическую силу на территории республики.

В заключении хотелось бы отметить, что не все у нас в религиозной сфере гладко, есть шероховатости, недочеты, упущения. Однако вера и вероисповедания - не политика, и даже не идеология, которую можно четко обозначить и закрепить на уровне государства. Вера и религия всегда была превыше политических игр и цивилизаций. Она является основоположницей нравственности, духовности и культуры, регулирует человеческие взаимоотношения на уровне общества, семьи, личности. И ходить в нее «с ногами» не этично.