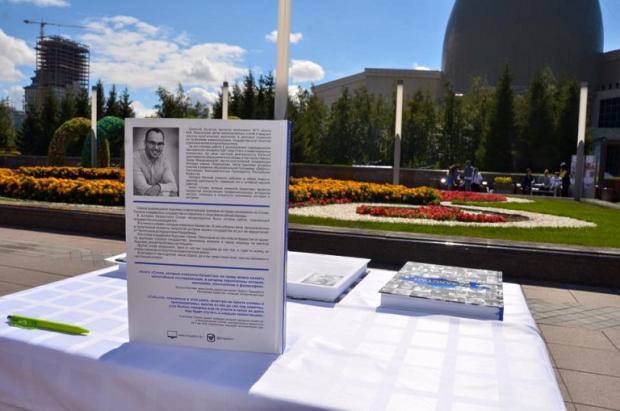

Евгений Кочетов - экономист, магистр экономики МГУ им. М. В. Ломоносова, автор многочисленных исследований и статей в ведущих научно-практических журналах и деловых изданиях по проблемам макроэкономики, государственной политики и экономической истории Казахстана, а также автор нашумевшей книги «Слова, которые изменили Казахстан».

У Евгения чрезвычайно плотный график, недавно он выступал перед посетителями книжного фестиваля в Астане, затем на алматинском KitapFest. Его регулярно публикуют деловые издания Казахстана, также он является автором популярной колонки «Экономика казахстанца», но для читателей Gonzo мы открываем нашего казахстанского писателя с другой стороны, может быть очень личной!

- Женя, добрый день! Расскажи о своей семье?

- Здравствуй, Аида. По казахским меркам семья у меня не большая. Я женат, мою супругу зовут Елена, она автор достаточно известного проекта IsoulKz. Нашей встречи мы обязаны МГУ им. М.В. Ломоносова. Так что для нашей семьи это не просто альма-матер, а нечто большее.

Воспитывался я мамой, так как отец мой погиб, когда я был очень маленьким. Мама полностью посвятила себя мне и сестре, чтобы мы не чувствовали себя в чем-то обделенными. Наше беззаботное детство и счастливая юность, полностью ее заслуга. Также в моем воспитании, принимали участие дедушка и бабушка, так что заботой и вкусной выпечкой я обделен не был. Дедушке в этом году исполняется 85 лет, для меня он пример стойкости и сохранения оптимизма в любой тупиковой ситуации. Есть у меня старшая сестра и два очаровательных племенника. Я как и любой мальчик в детстве мечтал о старшем брате. Ну и так вышло, что посредством сестры материализовалась моя детская мечта. Я очень близок с мужем моей сестры и без колебаний могу назвать его своим братом.

- Ты принимаешь участие в воспитательном процессе племенников? Каких методов воспитания должны придерживаться родители?

- Ну, если отвечать философски, то в их воспитании принимает участие каждый их окружающий человек, в том числе и я. Но если говорить о моей непосредственной роли, то конечно участвую. Я уверен, что соседи, мягко говоря, недолюбливают меня во время наших игр. Крики, визги и бег трусцой по квартире неотъемлемая часть игры, совсем как в детстве. Я сам кайфую от этих забав, а от этого дети выселяться еще больше Короче мультипликативный эффект веселья в действии.

А в целом, я искренне уверен, что детей воспитывать не нужно, нужно себя воспитывать в первую очередь. Дети – это зеркало, которое отражает нашу философию, поступки, реакции, модели поведения. Я смотрю на своего племенника и вижу в нем его отца. Отношение к жизненным ситуациям, любовь к хоккею и футболу, да что там говорить – походка. Все копируется. Ты спросишь, почему, мол, у тебя до сих пор нет детей? А я отвечу, что мы с супругой накапливаем набор правильных характеристик «идеального родителя», дозреваем, если так можно выразиться. И оценивая сейчас наши кондиции, могу сказать, что плод созрел на 99% (смеется).

- В чем главная функция отца?

- Для меня этот вопрос очень важен. Я сам рос без отца, и в детстве мне было очень тяжело. Когда мои друзья хвастались своими папами, рассказывали о том, какие они герои, я всегда едва сдерживал слезы. Взрослея, я начал понимать, что мой отец – это мой дедушка. Но не очень приятные воспоминания все равно остались. Поэтому я очень ответственно подхожу к отцовству. Отец для меня – это пример для подражания. Тот человек, на которого ты равняешься, твой персональный супергерой. И нет ему равных, ни в силе, ни в интеллекте и ни в чем другом. Никто не может с ним сравниться. Главная функция отца, на мой взгляд – это быть примером. Во всяком случае, именно таким отцом я вижу себя для своих детей.

- Наверное, все знают о конфликте отцов и детей, как по-твоему, это естественный процесс или ты тоже бывает не понимаешь увлечения современных детей и подростков?

- Конфликт, на мой взгляд, связан с неприятием чего-либо. Причем принимать и разделять увлечение – разные вещи. Я прекрасно помню, как мои родители с изумлением относились к моим увлечениям. Сейчас я с изумлением отношусь к некоторым увлечениям племенников. Но я пытаюсь их принимать, поэтому конфликта не возникает. Это сложно, но это возможно. Не хотел бы выглядеть в глазах своих детей ворчащим занудой, не понимающим музыку, которую они слушают.

- Какие традиции соблюдаются в твоей семье?

- А какие традиции должны соблюдаться в казахской семье? Конечно казахские. Давайте начнем с того, что я большой любитель национальной кухни. Лучшего хлеба, чем бауырсаки просто не существует, на мой взгляд. Мне вспомнился один случай. Будучи студентом МГУ и живя в общежитии, тогда с еще своей будущей женой жарили на кухне бауырсаки в честь Наурыза. А рядом в этот момент что-то готовили студенты из Швеции, которые с интересом наблюдали за тем, что делаем мы. Ну и так увлекшись рассказом и приготовлением, мы случайно пролили масло на огонь, который в итоге взмыл до потолка и едва не спалил всех вокруг. Чтобы не ударить в грязь лицом, пришлось сказать шведам, что это секретный ингредиент в этом блюде.

А в целом, мы соблюдаем много национальных традиций. Кто меня знает лично, могут подтвердить, что в радостные моменты я никогда не скуплюсь на коремдык, а в машине у меня часто играет национальная музыка.

- Недавно я разговаривала с ребенком, который пошел в начальную школу в Турции и через год свободно разговаривал на турецком языке. Я в свое время десять лет учила казахский язык в школе, и так до сих пор свободно им не владею. Как ты думаешь в чем причина?

- У нас все принято на методику сваливать. Я с этим с одной стороны согласен, а с другой нет. Не согласен потому, что хоть какая эффективная методика будет, если заинтересованности у человека нет, ничего не выйдет. А заинтересованности большой нет потому, что можно в повседневной жизни прожить без казахского языка. Либо нет мотивации в профессиональном плане. Приведу пример. Когда я работал в партии «Нур Отан», достаточно неплохо говорил на государственном языке. Просил коллег, чтобы со мной разговаривали только на казахском. Среда была на самом деле благодатная. Но когда я начал работать в частной структуре, понятное дело, столкнулся с противоположной ситуацией. Я также все прекрасно понимаю, но стал разговаривать как житель Бруклина на английском, вставляя в русскую речь фирменные «сол», «сонымен», «кеттык».

Теперь почему методика все-таки имеет значение. Я когда открыл книгу Каната Тасибекова «Ситуативный казахский» сразу пришел к выводу, что именно так нужно преподавать язык. Методика увлекает, погружает в изучение, рассказывает не только о языке, но и об обычаях, традициях. Это прекрасно.

Или вот еще пример. Читая Герольда Бельгера, я начал открывать казахский язык с незнакомой для меня стороны, со стороны филологии, семантики я бы сказал. Меня это невероятно увлекло. Именно это должна делать методика, она должна увлекать. Поэтому если соединить стимул и интересную методику, все получиться.

- Ты разговариваешь со своими племянниками о том, что пишешь или твоя целевая аудитория - это взрослые люди?

- Я всегда считал, что лучшим качеством человека пишущего, является способность доступно излагать свои мысли. Причем я придерживаюсь такого мнения, в том числе и в науке, которой я в основном и занимаюсь. Когда писал «Слова, которые изменили Казахстан» максимально сдерживал себя в усложнении текста: терминологическом, словообразовательном. Мне не хотелось, чтобы люди прочитав предложение, не поняли его смысл и думали, что книга написана на птичьем языке. Поэтому мой главный принцип в письме: «рассказать просто о сложном». Такого же принципа стараюсь придерживаться и в «Экономике казахстанца». Мои племенники еще маленькие для тем, на которые я пишу. А в целом, мне известны случаи, когда в столичных школах на основе книги «Слова, которые изменили Казахстан» проводили открытые уроки для школьников среднего и старшего звена. Меня такие случае невероятно радуют, ведь я ставил цель написать книгу интересную для всех возрастов. Думаю, получилось.

- И последний вопрос - чему самому главному взрослые должны учить детей?

- Перефразирую Некрасова: «поэтом можешь ты не быть – а человеком быть обязан». В первую очередь нужно учить детей людьми быть, несмотря ни на что.