В центре повествования — жизнь русского писателя, который стал для современной публики чем-то много большим, чем просто сочинителем остроумных рассказов.

Друзья вспоминали: гроб, в который его положили, оказался мал. Пóшло, но символично: в Довлатове всё несоразмерно: талант — его реализации, слава — амбициям.

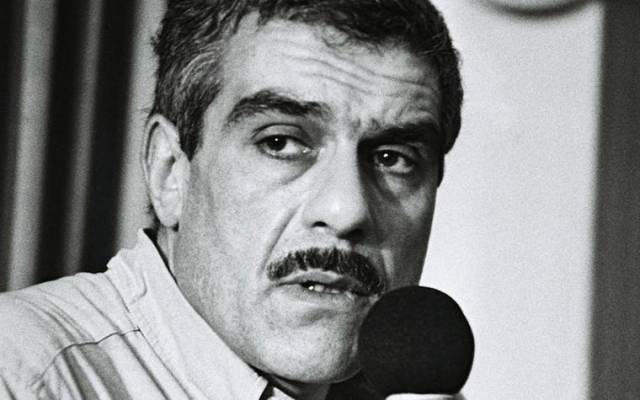

Ежегодно в память о писателе проводят фестиваль:приглашают блогеров и стареющих колумнистов, чтобы те витийствовали перед толпой; сажают пропитых джазменов по дворам; приплетают к довлатовскому имени широкий, с позволения сказать, исторический контекст: оттепель, застой, мода и стиль в фотографии. По барам висят его фотки и портреты, в книжных раскладывают по видным местам собрания сочинений и просто томики. А недавно еще и памятник открыли — фигура самого пьющего литератора установлена в самом пьющем районе Петербурга, на улице Рубинштейна.

Довлатов стал нашим всем, это факт свершившийся. Но с чего вдруг именно он?

В неграмотной стране умение складывать буквы в слова остаётся важнейшим и ценным навыком. Техничный, с лёгким пером, остроумный Довлатов для этих читателей не может быть просто рассказчиком. Он должен быть пророком, учителем жизни, носителем мудрости, хранителем времени.

Если должен быть учителем — должен и учить. Чему? Всему, о чём пишет. Иронии, отстранению, отчаянию. Пить, ходить в халате. В этом смысле Довлатов — ещё и великий утешитель. В идеале — неудачников, лузеров. Но чаще — копирайтеров и блогеров. Каждый из них мнит себя бородатым ленинградским литератором, отправляясь в бар с друзьями. Каждый считает, что «блади мэри» и «негрони» сжигают его, не видя разницы между коктейлями и паршивой советской водярой. Каждый верит: сейчас буду писать рекламные тексты для «Чупа-Чупса», а вот завтра сяду и как расскажу легко, увлекательно, смешно про всех своих коллег, корешей и просто встреченных в баре тусовщиков. Довлатов всем им обещает будущее. Колонки в «Нью-Йоркере», заокеанскую славу, иронию как спасение от мерзостей жизни, свинства и безнадёги, наконец.

Пожалуй, у этой шумной славы есть только один действительно дельный аспект. Собственно довлатовский стиль. Его язык, его манера, его чувство языка. Он проделал с советским, современным языком то же, что Чехов — с русским. Подтянул, отсёк лишнее, научился говорить им по делу. Оба они не рассуждают о предметах пространно, а описывают их. Ёмко, ясно, выразительно. Надо, чтобы герой переживал — не лепят, как Захар Прилепин, внутренние монологи, а просто указывают: спина взмокла, в ушах застучало, руки задрожали. Этот чистый, лишённый мусора и сентиментальности стиль — вечная любовь не только каждого читателя со вкусом, но и — профессиональная — корректоров и прочих граммар-наци. Может, из культа Довлатова со временем и выйдет толк. Те, кто поклоняются ему сейчас, научатся быть «застёгнутыми на все пуговицы», ясно выражаться, не писать сложноподчинёнными предложениями, не мусорить прилагательными. В конце концов, чувство стиля — может, лучшее, что писатель может дать читателю.