день рождения Николая Гумилева рассказываем о том, как Первая мировая война стала для поэта самым важным периодом, за что его обожали сослуживцы и что ему нравилось больше: стрелять или сочинять.

Доброволец

Николай Гумилев не писал патриотических воззваний и патетических стихов, но, в отличие от многих русских литераторов, в первые дни после начала мобилизации записался добровольцем. Едва попав на войну, поэт немедленно объявил ее своим лучшим приключением, хотя не прошло и года, как он вернулся из путешествия по Африке.

«В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни <…> Почти каждый день быть под выстрелами, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, — я думаю, такое наслажденье испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого, крепкого коньяка»,

— рассказывал он в письме другу-филологу Михаилу Лозинскому.

На войне он провел два с половиной года: с августа 1914 по март 1917 года. Весной Гумилев попросил перевода на Салоникский фронт и перебрался в Русский экспедиционный корпус в Париже. Офицеры и простые солдаты ценили Гумилева как спокойного и храброго воина, отмечали его озорной нрав и жажду риска. Сам он никогда не забывал об опыте, полученном на фронте.

Гумилев и поэты

Гумилев знал, что отправится на фронт, как только почуял надвигающуюся войну. По крайней мере, еще за несколько дней до ее начала он говорил пианистке Вере Алперс, которой увлекся на отдыхе в Териоки (ныне Зеленогорск), что поедет воевать, а она будет молиться за него.

После объявления Австро-Венгрией войны Сербии жители Петербурга вышли на манифестации. Они собирались у дипломатических представительств Австро-Венгрии и Германии и выступали против империалистских действий этих держав. «Манифестировал с Городецким», — напишет об этих днях в письме Ахматовой Гумилев. Поэт присутствовал и при разгроме петербуржцами германского посольства.

Объявили всеобщую мобилизацию, и взвился магический вихрь, как перед последним часом: город преобразился, получив другое имя. Война стала главной темой трамвайных разговоров, передовиц газет и салонов. Переменились и люди, патриотический пыл охватил тех, от кого это можно было меньше всего ожидать. Александр Блок провожает записавшуюся в сестры милосердия супругу на фронт и начинает «Стихи о России». Акмеистский журнал «Аполлон» осенью выходит с редакционным воззванием к читателям: «Грозные настали дни. Дух Божий проносится над нивою жизни и будит совесть каждого. Да успокоится же совесть Ваша сознанием исполненного долга. Помогите братьям, сражающимся за Вас». Автор самого декадентского романа начала века «Мелкий бес» Федор Сологуб сочиняет гимн с рефреном «Да славится Россия! Великая страна! Да здравствует Россия! Да славится она!». Военно-патриотическими стихами отметились Осип Мандельштам, Игорь Северянин, Георгий Иванов, Рюрик Ивнев, Борис Садовской и другие.

Гумилев к этому бряцанию не присоединился. Вместо певца войны он стал ее делателем. Уже в августе отправился вольноопределяющимся в армию, и в середине месяца его зачислили в 1-й маршевый эскадрон лейб-гвардии Уланского полка. Гумилев стал одним из немногих русских литераторов, отправившихся на фронт добровольцем.

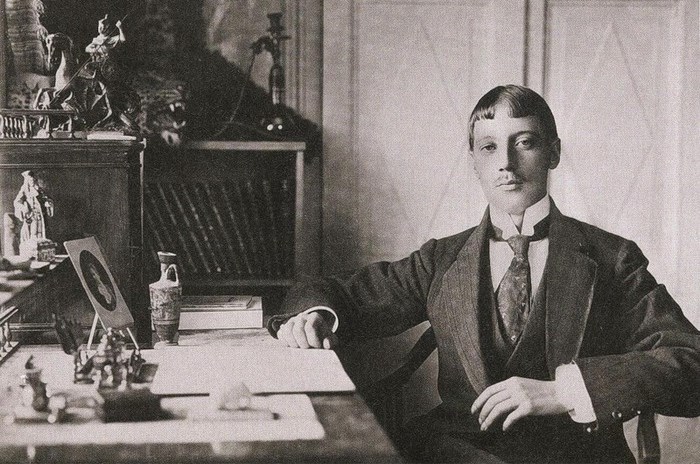

Николай Гумилев в Париже, 1907 год.

Гумилев и солдаты

Вольноопределяющийся непрофессиональный вояка — в кавалерии отношение к таким было суровым. Вспоминает один из сослуживцев Гумилева Н. Добрышин: «Они жили вместе с солдатами, питались из общего котла, спали на соломе и часто вповалку на земле». У Гумилева была возможность выбрать полк с условиями покомфортнее, но он сознательно ею не воспользовался. «Своей невзрачной внешностью Гумилев резко выделялся среди наших стройных рослых унтер-офицеров. Позже я убедился, что он был исключительно мужественным и решительным человеком с некоторой, впрочем, склонностью к авантюризму», — говорит Добрышин.

Ю. В. Янишевский, другой вольноопределяющийся, вспоминал, что Гумилев был отличным стрелком, одним из двух лучших в учебном лагере. Ночами поэт любил рассказывать про свои африканские экспедиции: «Был он очень хороший рассказчик, и слушать его, много повидавшего в своих путешествиях, было очень интересно. И особенно мне — у нас обоих была любовь к природе и скитаниям». По словам Янишевского, Гумилев был «на редкость спокойного характера, почти флегматик, спокойно храбрый».

«Повиноваться мне не трудно, особенно при таком милом ближайшем начальстве, как у меня. Я познакомился со всеми офицерами своего эскадрона и часто бываю у них. Ça me pose parmi les soldats (это меня выделяет среди солдат. — Прим. ред.), хотя они и так относятся ко мне хорошо и уважительно. Если бы только почаще бои, я был бы вполне удовлетворен судьбой», — писал своей супруге Анне Ахматовой в первый год войны Гумилев. Дробышевский писал, что и он и многие вояки считали Гумилева прежде всего офицером и удивлялись, почему он не участвовал в Гражданской войне. В боевых действиях на фронтах войны он действительно не был, но в Советской России казался партизаном, чудаком и фрондером, ходил как шаман в оленьей дохе, несуразной шапке, которую снимал, едва завидя вдалеке церковный купол и истово крестился. Умер он, по легенде, как воин. «Здесь нет поэта Гумилева, здесь офицер Гумилев», — якобы отозвался он на перекличке в застенках ЧК накануне своего расстрела.

Гумилев и Юнгер

Пока Гумилев скакал в уланском эскадроне по территории Восточной Пруссии и Польши, на Западном фронте в армии противника шел в атаку другой авантюрист и поэт, плененный мечтой об Африке, — Эрнст Юнгер.

Юнгер тоже был поэтом: в межвоенное время и в юности он писал экспрессионистские стихи, а тяготение к фрагментарной, дневниковой форме и зарисовкам, выписанным исключительным стилем, делает его прозу, по словам критика Виктора Топорова, соприродной поэзии. «Проза Юнгера обладает гипнотическим характером: воля писателя подчиняет себе читательскую, в то же время цементируя слова во фразы, фразы — в абзацы и так далее. Конечно, это не стихотворения в прозе, но нечто качественно соприродное поэзии, и переводить Юнгера следует как поэзию», — писал Топоров.

Юнгер, как и Гумилев, отличился в боях смелостью, граничащей с фатализмом. Гумилев удостоился двух Георгиевских крестов за храбрость, проявленную в бою, Юнгер получил Железный крест, Рыцарский крест Гогенцоллернов и высочайшую награду, пожалованную самим кайзером, — орден «За мужество».

Лейтенант Эрнст Юнгер с орденом.

Обоим — и Юнгеру, и Гумилеву — было близко ощущение войны как неземного действия, жуткой и завораживающей мистерии при странном чувстве собственной неуязвимости. «Не тревожьтесь, не получая от меня некоторое время писем, убить меня не убьют (ты ведь знаешь, что поэты — пророки)», — писал Гумилев Ахматовой. При этом оба вели себя под пулями как подростки, отбросившие приключенческий роман, чтобы совершить вылазку в соседний огород за яблоками.

Характерно, что во время заданий, где они должны были подобраться к расположению противника, оба вспоминали образы из подростковой литературы о Диком Западе: Юнгер — из Карла Мая, Гумилев — из Майн Рида и Густава Эмара.

Близость опасности и неминуемость риска усиливают поэтическое чувство, позволяют открыть себя миру и застать его в невиданной доселе красоте.

«Вечером я взял из угла свою трость и пошел по узким полевым тропинкам, извивавшимся по холмистому ландшафту. Изуродованные поля были покрыты цветами, пахнувшими жарко и дико. Изредка по дороге попадались отдельные деревья, под которыми, надо думать, любили отдыхать селяне. Покрытые белым, розовым и темно-красным цветом, они походили на волшебные видения, затерявшиеся в одиночестве. Война осветила этот ландшафт героическим и грустным светом, не нарушив его очарования; цветущее изобилие казалось еще более одурманивающим и ослепительным, чем всегда» — таких наблюдений у Юнгера на страницах книги «В стальных грозах» едва ли не столько же, сколько описаний боевых действий.

В «Записках кавалериста» Гумилева поэтические наброски, многие из которых похожи на черновики образов для будущих стихотворений, соседствуют с описаниями солдатского быта и военных маневров:

«Иногда мы оставались в лесу на всю ночь. Тогда, лежа на спине, я часами смотрел на бесчисленные ясные от мороза звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Сперва это был ряд геометрических чертежей, похожий на развернутый свиток Каббалы. Потом я начинал различать, как на затканном золотом ковре, различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для меня, но полных нечеловеческого смысла сочетаниях. Наконец явственно вырисовывались небесные звери. Я видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновенье меня охватывал невыразимый страх, что они посмотрят вниз и заметят там нашу землю. Ведь тогда она сразу обратится в безобразный кусок матово-белого льда и помчится вне всяких орбит, заражая своим ужасом другие миры».

Считается, что Юнгер — один из тех, кто стоял у истоков фашизма и если не прямо, то косвенно поддерживал восхождение национал-социализма. Действительно, он участвовал в объединениях ветеранов Первой мировой, скептически относился к подъему коммунистического движения в межвоенной Германии, а «В стальных грозах» выдержала множество переизданий и была в числе любимых у Адольфа Гитлера. Последнее создало его автору крепкий иммунитет, выстоявший даже после июльского заговора генералов Вермахта против фюрера, в котором были замешаны близкие друзья Юнгера.

Провозвестником фашизма называли и Гумилева. На страницах советского журнала «На литературном посту» автор Валерий Ермилов в статье 1927 года «О поэзии войны», посвященной творчеству шесть лет как казненного поэта, писал: «Поучительнейшие выводы из этого изучения (творчества Гумилева. — Прим. ред.) может сделать социолог, публицист, любой вдумчивый читатель, интересующийся процессом роста и консолидации идеологии фашизма. „Как конквистадор в панцире железном, / Я вышел в путь и весело иду…“ — писал о себе Гумилев. И в самом деле, как подлинному конквистадору, ему было безразлично, под каким знаменем бороться. Его увлекал самый процесс борьбы, романтика войны, — больше того: романтика проливающейся крови влекла к себе Гумилева».

Гумилев и война

Поэт в письмах Лозинскому и Ахматовой сравнивал войну со своим африканским путешествием. «Вообще война мне очень напоминает мои абиссинские путешествия. Аналогия почти полная: недостаток экзотичности покрывается более сильными ощущеньями», — писал он жене.

Одним из последних его свидетельств с войны стало письмо революционерке Ларисе Рейснер: «Но в первый же день после приезда я очутился в окопах, стрелял в немцев из пулемета, они стреляли в меня, и так прошло две недели. Из окопов писать может только графоман, настолько там все не напоминает окопа: стульев нет, с потолка течет, на столе сидит несколько огромных крыс, которые сердито ворчат, если к ним подходишь. И я целые дни валялся в снегу, смотрел на звезды и, мысленно проводя между ними линии, рисовал себе Ваше лицо, смотрящее на меня с небес».

За два с половиной года военной службы Гумилев несколько раз приезжал в Петроград. Один из первых визитов поэта с фронта вспоминает писатель Александр Кондратьев в письме Борису Садовскому: «В Петербурге побывал Гумилев. Его видели на вернисаже в рубашке, порванной австрийским штыком и запачканной кровью (нарочно не зашитой и не вымытой)».

Анна Ахматова и Николай Гумилев с сыном Львом. Царское село, 1915 год. Источник: cultureru.com

Как на самом деле относился Гумилев к своему участию в войне, установить трудно. Оно у него колебалось от представления о боях как о торжественном и мистическом деле до рядовой, мужской работы. Вот как он описывал это в письме Михаилу Лозинскому:

«В жизни пока у меня три заслуги — мои стихи, мои путешествия и эта война. Из них последнюю, которую я ценю менее всего, с досадной настойчивостью муссируют все, что есть лучшего в Петербурге. Я не говорю о стихах, они не очень хорошие, и меня хвалят за них больше, чем я заслуживаю, мне досадно за Африку <…> Все это гораздо значительнее тех работ по ассенизации Европы, которыми сейчас заняты миллионы рядовых обывателей, и я в том числе». Очарованная поэтом Вера Алперс вспоминала в своем дневнике его слова о том, что «надо самому творить свою жизнь, и что тогда она станет чудесной». Война для Гумилева, безусловно, относится к категории чудесного, которое он творил с неизбывным озорством. Судьба воина его пленяла не меньше, чем судьба поэта, которым он оставался, по собственному признанию, и в битве. Его понимание войны было далеко от толстовского народничества, Гумилев полагал, что ход войны направляют завоеватели, к которым относил и себя.

Даже в расцвете своего поэтического мастерства поэт не оставлял воинских амбиций. Так, по воспоминаниям поэтессы Ирины Одоевцевой, он предрекал вторую войну с Германией: «Я, конечно, приму в ней участье, непременно пойду воевать. Сколько бы вы меня ни удерживали, пойду. Снова надену военную форму, крякну и сяду на коня, только меня и видели. И на этот раз мы побьем немцев! Побьем и раздавим!»