300 спартанцев спасли Грецию

Битва при Фермопилах. Картина Массимо д’Адзельо. 1823 год

Вероятно, самая известная битва в истории Древней Греции — это Битва при Фермопилах, случившаяся в 480 году до нашей эры, когда спартанский царь Леонид и триста его воинов героически отбили атаки огромной армии персов (во главе с Ксерксом) и спасли Грецию от разгрома и порабощения. «300 спартанцев» и «Фермопилы» уже несколько веков выступают символом героического сопротивления превосходящим силам противника — последний раз этот сюжет был разыгран в блокбастере «300» Зака Снайдера (2007 года).

Однако и Геродот, и другой древнегреческий историк, Эфор Кимский, от которых мы получили основные сведения об этом сражении (версия Эфора сохранилась в переложении Диодора Сицилийского), описывали его не совсем так. Во-первых, сражение было проиграно — грекам удалось лишь ненадолго задержать Ксеркса. В 480 году персидский царь и его союзники успели завоевать большую часть Эллады, и лишь спустя месяц, в сентябре 480 года, греки разгромили их при Саламине (на море), а через год — при Платеях (на суше). Во‑вторых, там были не только спартанцы — войска к ущелью послали разные греческие полисы, в том числе Мантинея, Аркадия, Коринф, Феспии и Фокида, и в результате первый натиск врага отражали не триста, а от пяти до семи тысяч воинов. Даже после того, как Эфиальт (гражданин фессалийского города Трахина) показал персам, как окружить греков, и Леонид отпустил большинство воинов по домам, чтобы не обрекать их на неизбежную гибель, общая численность отряда все равно доходила до тысячи человек: гоплиты из беотийских полисов Фивы и Феспии решили остаться, так как персидская армия неизбежно должна была пройти через Беотию (пелопоннесцы — мантинейцы, аркадцы и другие — понадеялись, что Ксеркс не дойдет до их полуострова). Впрочем, возможно, беотийцы действовали не из рациональных соображений, а решили умереть смертью героев, так же как воины Леонида.

Так почему же в народных представлениях сохранилось предание только о 300 спартанцах, хотя античные историки подробно перечисляют всех членов эллинского войска? Наверное, дело в привычке видеть только основных персонажей и забывать второстепенных. Но современные греки решили восстановить справедливость: возле памятника спартанцам (бронзовой статуи Леонида) они в 1997 году поставили монумент в честь 700 феспийцев.

Александрийскую библиотеку сожгли варвары

Пожар в Александрийской библиотеке. Гравюра. 1876 год

Александрийская библиотека была одной из крупнейших библиотек в истории человечества, в ней хранилось от 50 до 700 тысяч томов. Основали ее египетские правители эллинистической эпохи в III веке до нашей эры. Обычно считается, что библиотеку — символ античной учености — дотла сожгли варвары и ненавистники античной культуры. Это представление отражено, например, в фильме 2009 года «Агора» режиссера Алехандро Аменабара, посвященном судьбе александрийского ученого Гипатии.

На самом деле варвары не имели отношения к гибели библиотеки — и исчезла она не из-за пожара. Некоторые источники (например, Плутарх в «Жизни Цезаря») действительно упоминают о том, что книги пострадали от огня во время осады города Цезарем в 48 году до н. э. — но современные историки склоняются к тому, что тогда сгорели не книги, а папирусы, хранившиеся около порта (на них была записана бухгалтерская отчетность по товарам). Возможно, библиотека пострадала и при конфликте императора Аврелиана с Зенобией — царицей Пальмиры, которая захватила Египет в 269–274 годах. Но прямых свидетельств о каком-либо грандиозном пожаре, полностью уничтожившем библиотеку, не существует.

Скорее всего, Александрийская библиотека исчезла из-за сокращения бюджета, которое продолжалось на протяжении нескольких веков. Сначала внимание Птолемеев (династии, правившей Египтом в эпоху эллинизма) гарантировало сотрудникам библиотеки крупные привилегии, а также давало средства, необходимые для приобретения и переписывания десятков тысяч свитков. Сохранялись эти привилегии и после римского завоевания. Однако в «кризисном» III веке нашей эры император Каракалла ликвидировал стипендии для ученых и запретил иностранцам работать в библиотеке — что во многом превратило книги в мертвый груз, никому не понятный и не интересный. Постепенно библиотека просто перестала существовать — книги были либо уничтожены, либо естественным образом обветшали.

Современную демократию придумали в Афинах

Надгробие. Греция, ориентировочно 100-е годы до н. э.

Женщина, изображенная на рельефе, вероятно, происходит из богатой семьи. Многочисленные элементы на рельефе отражают ее высокий статус, а одежда и прическа девушки слева говорят о том, что она рабыня.

Надгробие. Греция, ориентировочно 310-е годы до н. э.

Рельеф изображает маленькую девочку в присутствии слуги — короткие волосы и одежда с длинными рукавами позволяют принять ее за рабыню.

Форма правления, которая существовала в Афинах примерно с 500 по 321 год до нашей эры, считается первой в мире демократической системой — и считается предтечей современного политического устройства стран Запада. Однако афинская демократия имеет мало общего с нынешней. Она была не представительной (где право граждан на принятие политических решений реализуется через избранных ими депутатов), а прямой: все граждане были обязаны регулярно участвовать в работе Народного собрания — высшего органа власти. Кроме того, Афины были очень далеки от идеала участия в политике всего «народа». Рабы, метеки (иноземцы и рабы, получившие свободу) и женщины, составлявшие большую часть населения, не имели прав граждан и не могли участвовать в управлении государством. По некоторым подсчетам, рабов в Афинах демократической эпохи было втрое больше, чем свободных. Фактически устраненными от политического процесса часто оказывались и бедные граждане: они не могли позволить себе потратить целый день на заседания в Народном собрании (хотя бывали периоды, когда гражданам Афин за это платили).

Слово «демократия» (как и многие другие понятия) получило новое значение в конце XVIII века, когда во Франции возникла идея представительной демократии (народ осуществляет свою власть через выбранных им представителей). Параллельно шла борьба за расширение избирательных прав, и сегодня большинство ограничений избирательных прав считаются антидемократическими.

Амазонок не существовало

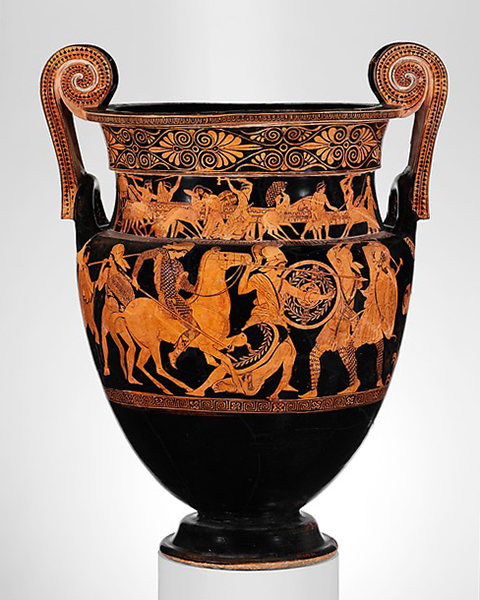

Кратер с изображением битвы кентавров с лапифами (вверху) и битвы амазонок с героями (внизу). Греция, ориентировочно 450 год до н. э.

Лапифы, вероятно, действительно существовавшее племя, в греческой мифологии — очень воинственное. Сражение с кентаврами (кентавромахия) случилось, когда последние попытались похитить у лапифов себе жен. С амазонками сражались Беллерофонт, Геракл, Тесей и Ахилл (этот сюжет, часто встречающийся в древнегреческом искусстве, называется амазономахией).

Среди греков были распространены сказания об амазонках — воинственном народе, состоящем из одних только женщин, стреляющих из лука и даже отрубающих одну грудь, чтобы легче было с ним управляться. Амазонки встречались с мужчинами соседних племен только для зачатия детей, причем мальчиков они возвращали или убивали.

Раньше историки считали амазонок вымышленными существами — тем более что греческие авторы помещали их в разные удаленные регионы обитаемого мира (то в Скифию, то в Анатолию, то в Ливию). Это ставило амазонок в один ряд с чудовищами и диковинными существами далеких стран, по тем или иным признакам отличающихся от «нормального» общества.

Однако, раскапывая скифские курганы причерноморских степей, археологи обнаружили захоронения женщин-воинов, в могилу которым клали лук и стрелы. Скорее всего, женщины, стреляющие из лука и скачущие на лошади наравне с мужьями, настолько сильно не вписывались в картину мира греков, что те выделили их в отдельный народ. Скифские женщины действительно могли постоять за себя — им это было необходимо, когда мужчины откочевывали на большое расстояние, — и, возможно, начинали сражение, обстреливая противника с безопасного расстояния. Но они вряд ли убивали своих сыновей, избегали мужчин и уж точно не отрезали себе грудь — военные историки уверены, что для меткой стрельбы это совершенно не нужно.

Античное искусство — это белый камень

Скульптура Сфинкса 570–560 годов до н. э. и реконструкция его первоначального облика

Мы представляем себе Парфенон и античные статуи белыми. Такими они сохранились до наших дней, поскольку были сделаны из белого мрамора.

Однако реальные статуи и общественные здания были выполнены в цвете — просто со временем краска облупилась. Дело в том, что пигменты, использовавшиеся в этих красках, были минеральными (киноварь, красная охра, медная лазурь, медная зелень, желтая охра и другие), а носитель, который «приклеивал» краску к поверхности, органическим. Органика со временем разрушается бактериями, поэтому краски легко осыпались.

Как изначально выглядели античные статуи, можно было узнать на передвижной выставке «Разноцветные боги: раскрашенные скульптуры классической античности» («Gods In Colour: Painted Sculpture in Classical Antiquity»), которую сделали в 2007 году американские и немецкие ученые. Помимо того, что статуи были цветными, оказалось, что у многих из них были бронзовые вставки, а у глаз — выпуклые зрачки из черного камня.

Спартанцы сбрасывали детей в пропасть

Юные спартанцы. Картина Эдгара Дега. Около 1860 года

Одно из самых известных преданий о Спарте гласит: когда в спартанской семье рождался мальчик, его относили на край пропасти Апофеты (на склонах горы Тайгет). Там старейшины внимательно осматривали его и, если мальчик был больной и слабый, сбрасывали в пропасть. Эту историю мы знаем из «Жизнеописания Ликурга» Плутарха, она красочна и до сих пор очень популярна — например, она обыгрывается в фильме-пародии 2008 года «Знакомство со спартанцами».

Недавно греческие археологи доказали, что это миф. Они проанализировали кости, извлеченные из ущелья Апофеты, и выяснили, что останки принадлежат только взрослым — конкретно сорока шести мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. Это согласуется и с другими античными источниками: они говорят о том, что в ущелье спартанцы бросали предателей, пленников и преступников, а вовсе не детей.

Ящик Пандоры

Пандора. Картина Данте Габриэля Россетти. 1871 год

Миф о ящике Пандоры известен нам в пересказе Гесиода, из поэмы «Труды и дни». В греческой мифологии Пандора — первая женщина на земле, которую Гефест вылепил из глины, чтобы она принесла людям несчастья. Сделал он это по просьбе Зевса — который хотел руками Пандоры наказать людей за то, что Прометей похитил для них огонь у богов.

Пандора стала женой младшего брата Прометея. Однажды она узнала, что в их доме есть нечто, что нельзя открывать. Любопытная Пандора открыла это, и по миру разлетелись многочисленные беды и несчастья. Пандора в ужасе попыталась закрыть опасную емкость, но было поздно — зло уже просочилось в мир; на дне осталась только надежда, которой люди таким образом были лишены.

В русском языке название предмета, из которого вылетели все несчастья, стало устойчивым выражением — о человеке, который совершил нечто непоправимое, с масштабными негативными последствиями, говорят: «Он открыл ящик Пандоры».

Однако у Гесиода речь идет не о ящике и не о ларце, а о пифосе, сосуде для хранения продуктов, который может быть очень большим — даже ростом с человека. В отличие от «глиняной» Пандоры, хранилище бед было сделано из прочного металла — Гесиод называет его неразрушимым.

Откуда же взялся ящик? Скорее всего, виноват гуманист Эразм Роттердамский, который в XVI веке переводил Гесиода на латынь. «Пифос» он принял за «пиксис» (по-гречески — «ящик»), возможно, вспомнив не ко времени миф о Психее, которая принесла из подземного царства ящик с благовониями. Потом эту ошибку перевода закрепили известные художники XVIII–XIX веков (например, Данте Габриэль Россетти), изображавшие Пандору именно с ящиком.