Летом 1980 года после четвертого курса юрфака я проходил производственную практику в Железнодорожном районе Караганды. Или - как его называют в народе - в Сортировке. Местом практики были районные госорганы: исполком (акимат по нынешнему), прокуратура и суд.

Как-то утром сидим мы – я и четверо других практикантов - в канцелярии районного суда. Дела сортируем, разговариваем. Вдруг дверь открывается и в комнату заглядывает мужчина – благовидный казах средних лет. Оглядывает нас внимательно, но не заходит, минутку задерживает взгляд на мне, и закрывает дверь. Я сразу вспомнил его: из КГБ, старший опер или что-то вроде того. Этот бравый майор руководил «доставкой» меня и моих друзей в облуправление КГБ несколько месяцев назад. За излишнее вольнодумство. Привлекать не стали - отделался строгим выговором с занесением в учетную карточку по комсольской линии и снятием с «высоких» общественных постов. Ну еще пожизненный надзор со стороны «конторы глубокого бурения». Хорошо, что еще из универа не вылетел... Кстати, то, что я оказался на практике не в своем родном «центровом» Ленинском районе, а в окраинной Сортировке тоже было частью «репрессий».))

Выглянув из кабинета, я увидел еще несколько сотрудников «конторы», проверявших другие помещения... Вскоре выяснилось, что в здании райсуда состоится продолжение заседания Карагандинского областного суда. Причем по уголовному делу в первой инстанции, а это бывало редко, так как основная функция советского областного суда была все же кассационная и надзорная. В первой же инстанции облсуд рассматривал только «серьезные» статьи: начиная от госизмены и по «нисходящей». Что за дело также пока было непонятно...

Под неприветливыми взглядами «конторских» мы прошмыгнули в зал заседания. (Что поделаешь, но советский закон декларировал «гласность судебного разбирательства». :)) Кроме них и нас тут больше никого не было.

Вошел и сел обвинитель из прокуратуры. Адвоката видно не было... Конвойные ввели подсудимого. Русский старик лет шестидесяти пяти, с бородой. Болезненные мешки под глазами. Он внимательно посмотрел в зал... Прозвучало «встать, суд идет» и появился председательствующий - член областного суда Овсянников, с двумя народными заседателями. Заседание началось и все стало ясно.

Подсудимый, некто Храпов, оказался довольно видным баптистским деятелем в СССР. Член Совета церквей евангельских христиан-баптистов. Судили его за нарушение религиозного законодательства: он участвовал во встречах с баптистской молодежью, а это рассматривалось как запрещенная пропаганда верований, так как верующие в СССР имели право только «отправлять религиозные культы». А также за автобиографическую книгу «Счастье потерянной жизни» - по небезызвестной статье «распространение ложных измышлений о советском строе»... В общей сложности, начиная со времен «культа личности», он уже отсидел в лагерях больше 25 лет.

Я сразу вспомнил, что накануне вечером, подходя к дому (мы жили в центре, возле областного суда), увидел довольно многочисленную группу людей, которые хором что-то пели. Еще подивился необычному зрелищу, но приближаться не стал... Оказывается сначала заседание по делу проходило, как и положено, в зданиии облсуда. Но, в связи с большим количеством карагандинских баптистов, которые пришли молиться за пастора, видимо, было решено тайно перенести само заседание в помещение Железнодорожного райсуда. Так сказать, во избежание перехода судебного процесса в некую нежелательную акцию. Формально принцип «открытости» не нарушался, но зато ничего не подозревающая община оставалась «за кадром»...

Свидетелей по делу, которые явились в этот день в облсуд, тоже привезли прямо сюда. И явно не общественным транспортом.

Их, свидетелей, и было всего-то двое. Хотя, как выяснилось в заседании, по делу было допрошено более ста. Однако из ста свидетелей в суд было вызвано лишь эти двое - девушка и мужик лет сорока (про такого говорят «работяга»). Да и эти свидетели ничего толком не «показали». Мужик только подтвердил, что Храпов проживал в Караганде у его родственника, но вовсе не факты запрещенной религиозной пропаганды... А на вопрос обвинителя: «вы же неверующий?» с явным подтекстным упреком в отказе сотрудничать, дерзко и неожиданно складно заявил: «Это не означает, что я не собираюсь им стать!» И девушка, верующая и член общины, тоже не сказала по существу ничего такого, что могло служить серьезным доказательством предъявленного обвинения. Было очевидно, что их показаний по первой статье «Нарушение религиозного законодательства» было просто недостаточно.

Кстати, Храпов не имел адвоката, он отказался от него в самом начале следствия и вел свою защиту сам. Причем было ясно, что, несмотря на отсутствие высшего образования, объем знаний, интеллект и тюремный опыт позволяли ему делать это вполне успешно. Впрочем, в процессах такого рода это не имело особого значения...

Процесс перешел к рассмотрению обвинения в «распространении измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» т.е. к крамольной книге подсудимого. Были зачитаны некоторые отрывки из нее. Помню примерно следующее: «привычный уклад жизни людей, которые чтили бога, был нарушен по чьей-то злой воле» или что-то вроде этого... Также говорилось о бедствиях людей, «пострадавших за веру»...

В качестве эксперта была вызвана преподаватель кафедры научного атеизма Карагандинского Госуниверситета, молодая женщина. Уровень ее не шел ни в какое сравнение с уровнем познаний и полемическим умением подсудимого. Это было естественно: она работала, вернее, отрабатывала свой хлеб за зарплату, предмет свой вряд ли любила, каких-либо собственных убеждений по этому поводу также, похоже, не имела. Для подсудимого, наоборот, в этом заключалась вся жизнь. Хотя исход дела был все равно предопределен.

Вообще подсудимый и в собственном качестве, и в качестве защитника всячески старался показать, что его судят прежде всего за веру, а не за «пропаганду». Хотя несомненно понимал, что это в целом бесполезно. Председатель, весьма компетентный юрист и довольно авторитетный в области судья, спокойно и с почти благожелательной полуулыбкой пресекал эти попытки, повторяя: «нет, вас судят не за веру, а за нарушение закона о религии». При этом он по сути отобрал часть функций у прокурора, который должен был противостоять защитнику в судебном следствии и прениях, но, как и эксперт, совершенно не годился для такого уголовного дела... Народные заседатели, понятно, сидели как куклы, - общеизвестно, что их роль в советском уголовном процессе была совершенно показной и номинальной.

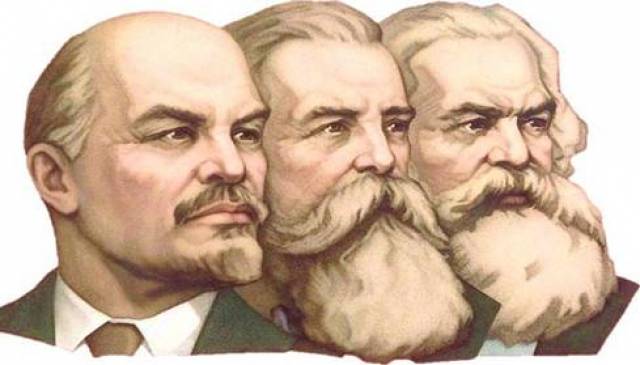

Между прочим, мои симпатии, как у начинающего юриста, по-мальчишески мечтавшего о карьере сыщика, и, кстати, атеиста, были на стороне суда. Несмотря на ярлык «антисоветчика», я по убеждениям был пламенным марксистом и мои цели дальше стремления сделать советский строй более справедливым и демократичным тогда не шли. Поэтому для меня подсудимый был попом, «сеющим опиум для народа».

Но даже как студенту (у меня все же были «пятерки» и по уголовному праву, и по уголовному процессу) мне быстро стало ясно, что обвинение в нарушении религиозного законодательства не доказано: допрошенная паства просто не «сдала» священника. По второй статье была та же картина: правдивые свидетельства о жестокости советской карательной системы в отношении инакомыслящих в период сталинских репрессий вряд ли можно было назвать ложными измышлениями... Но приговор был предрешен: подсудимый получил три года лишения свободы.

Хорошо помню, как он сказал в последнем слове:

- Что бы вы там ни говорили, вы меня преследуете и судите за веру. Вы вон в зал суда посмотрите, там же одно КГБ сидит... Но вам эту веру не победить. Потому-что она основана на любви к Богу, и на любви Бога. В том числе и к вам!

Я взглянул на девушку-свидетеля. Она заливалась слезами и давилась в рыданиях. Не было сомнения в том, что она сообщит своей общине то, что происходило в суде во всех подробностях.

Я вспомнил эту сцену позднее, когда читал «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, писателя и бывшего политического лагерника, сидевшего за участие в распространении «Завещания Ленина». Он писал: «Та безрелигиозность, в которой я прожил всю сознательную жизнь, не сделала меня христианином. Но более достояных людей, чем религиозники, в лагерях я не видел. Растление охватывало души всех и только религиозники держались. Так было и пятнадцать, и пять лет назад»...

...Конечно, Советская власть рассматривала религию как политического врага, так как не могла допустить какую-либо иную веру, кроме веры в идеалы коммунизма. Хотя сразу после революции декретом была провозглашена отмена «всех и всяких национально-религиозных привилегий и ограничений», на самом деле все, что противоречило государственной идеологии, надлежало искоренить. С первых дней прихода к власти большевики рассматривали все религиозные конфессии, как очаги внутренней контрреволюции. Имущество церквей отбиралось или уничтожалось, а священнослужители подвергались гонениям вплоть до физической ликвидации. Проводилась активная антирелигиозная пропаганда. В первую редакцию Конституции вместо «свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды» вскоре была внесена поправка - «свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной пропаганды», что законодательно ставило верующих в неравное с прочими гражданами положение... Однако перепись 1937 года показала, что большинство населения в СССР составляли верующие. Поэтому в период войны власть сменила тактику на временное сотрудничество с русской православной церковью и другими религиозными объединениями . Впрочем после войны антирелигиозная борьба снова активизировалась. Тоталитарное государство подразумевало абсолютную власть, а это означало обязательный тотальный контроль над умами.

Следует сказать, что коммунистическая идеология в СССР сама по себе была религиозным культом, причем кровавым культом. Как и религия культ манил всеобщим братством и обещанием рая, при этом внедряя его принудительными методами – запретом любой критики и репрессиями против инакомыслящих. И атрибуты церкви он заменял такими же, но своими. Например, красный уголок в любом учреждении – по аналогии с уголком икон в домах верующих. Или в качестве места поклонения святым мощам – мавзолей с мертвым телом Ленина на главной площади страны. Список можно продолжать и далее...

Но вот дело с собственно верой у этого «культа» трещало по швам. Даже «самый передовой» класс – пролетариат - в СССР попросту не желал быть самым сознательным и безоговорочно верующим в идеалы коммунизма. Даже имела место анекдотичная ситуация (хорошо известная моему поколению): представителям рабочего класса предоставлялась неограниченная «квота» на вступление в партию, ведь согласно своей теории КПСС была партией пролетариата. Но абсолютное большинство пролетариата в Советском Союзе как раз не особо горело желанием вступать туда. В итоге низовым парткомам и райкомам из кожи приходилось лезть, чтобы обеспечить установку вышестоящих партийных инстанций на создание численного большинства рабочих в партии. Зато интеллигенция и прочие «несознательные» прослойки при ограниченной «квоте» наоборот стремились в КПСС, поскольку это открывало им дорогу, прежде всего, в карьере... Ни о какой вере в коммунистческие идеалы тут и речи не шло. К семидесятым так называемая идейность в СССР по существу выродилась в то, что сейчас называют «совком» (и «постсовком» тоже)) – веру в колбасу, примитивное стяжательство и карьеризм. И, как венец, в наличие «связей», т.е. попросту коррупцию, и максимальные возможности в хищении госсобственности...

От самой идеи остался пшик, поскольку абсолютное большинство партийных чиновников – и аппаратчики, непосредственно занимавшиеся идеологической и организационной работой - от низовой до проведения грандиозных всесоюзных съездов, и те «ученые», которые писали идейно-методическую литературу с пропагандой «нашей» и критикой «их буржуазной» идеологии, сами не особо во все это верили.

Между прочим, тот же Шаламов свидетельствовал, что в лагерях «легче всего, первыми разлагаются партийные работники, военные»...

Расскажу еще один случай, имеющий определенное отношение к «вере».

Уже после того, как я «загремел» в КГБ и вместе с друзьями подвергся разгрому на университетском товарищеском суде, мне пришлось сдавать на сессии за четвертый курс зачет по научному коммунизму (был тогда такой обязательный предмет). Неожиданно вместо стандартных 10-15 минут опроса, преподаватель (не буду называть ее фамилию) начала меня «гонять» и продолжалось это не меньше часа. Было очевидно ее намерение меня «завалить». Однако, загвоздка была в том, что я всерьез занимался изучением марксизма-ленинизма, и не только по учебникам, но и первоисточникам. Причем весьма основательно. Без преувеличения я знал этот предмет лучше всех на курсе.

Наконец вздохнув, она сказала:

- Мне не следовало вас напрасно мучить. Предмет вы знаете, но зачет я вам поставить не могу.

- Почему?

- Ваша политически вредная деятельность показала, что вы не верите в то, что знаете!

Несмотря на молодость, до меня уже дошло, что она получила указание «сверху», проще говоря, от органов, и от нее совершенно ничего не зависит. Но после такого ответа удержаться от следующего вопрос не смог:

- Вы мне «зачет» за знания или за убеждения ставите?

Уже накручивая себя, бедная женщина почти выкрикнула:

- Ваши знания, учитывая идеологическую важность предмета, не дают вам права ревизовать его. Нигде и ни при каких обстоятельствах!

Уже уходя, я опять не удержался и сказал:

- А вам не кажется, что я занимался той деятельностью как раз потому-что действительно верю в это учение?

Она не ответила. Ведь она действительно ничего не решала.

Я пошел к декану юрфака Мажиту Таировичу Имашеву, смелому и достойному человеку, который дал разрешение сдавать все остальные экзамены и зачеты сессии без этого зачета. Сдав всю сессию, явился в деканат, оттуда меня отправили к завкафедрой научного коммунизма, тот передал меня заведующей учебной частью университета, а последняя отвела меня к самому и.о.ректора – тогдашнему проректору по научной и учебной частью, доктору физических наук Джамбулу Саулебековичу Акылбаеву. Он сказал:

- Если честно, есть установка «оттуда»: не принимать у тебя зачет, пока ты не осознаешь... А теперь ты мне скажи честно: веришь ли ты сейчас в то, что знаешь?

Еще находясь в легком трансе от пройденной вертикали университетской власти, я ответил:

- Не знаю поверите ли вы мне, но я верю.

Он засмеялся. Было видно, что он-то мне совершенно не верил. Тем не менее, продолжая смеяться, он сказал:

- Иди и сдавай свой зачет.

Я пришел к преподавателю. Та ни слова не говоря, и не задав ни одного вопроса по предмету, молча взяла экзаменационную книжку и поставила «зачет». А через год, сдавая научный коммунизм в качестве одного из выпускных госэкзаменов, получил «отлично».

К чему я? Ну, конечно, я был благодарен замечательному человеку, ученому, который хотя и не поверил ни одному моему слову, тем не менее взял на себя ответственность и дал мне «добро». В те годы это было немало...

Но речь тут о другом. Самое смешное было то, что я действительно сказал правду. И преподавателю научного коммунизма, и ректору... Ведь я не только изучал классиков марксизма-ленинизма далеко за рамками учебной программы (прежде всего, серьезные философские и экономические работы, не переписку или статьи), но и истово занимался активной общественной деятельностью: был членом комитета комсомола факультета по политико-массовой деятельности, членом Карагандинского городского штаба оперативной комсомольской дружины, и еще председателем и членов пригорошни всяких советов и клубов, делегатом всевозможных комсомольских конференций и съездов, был награжден нагрудным значком «Отличник Ленинской поверки»... Отводил этому все, свободное от учебы время, до поздней ночи. Причем не из карьерных соображений, хотите - верьте, хотите – нет, а потому-что действительно горел идеей и верил в марксистское учение...

Но большинство из тех, кто травил и даже хотел посадить меня, причем за то, что пытался осмыслить и критиковать то, во что я на самом деле тогда верил (ведь критикуют и то, что хотят улучшить!), они наоборот сами в это не верили, но критиковать, конечно, не собирались. Им так было удобно... (Мой первый начальник службы, куда я явился по распределению, старый прожженный милицейский опер, понятно, заблаговременно предупрежденный о моих «художествах» во время учебы, прямо сказал мне о вере: «Слушай, ты самый умный? Ты что, думаешь, кто-нибудь верит? Раньше повзрослеть надо было и жизнь себе не портить. В народе недаром говорят: камчой обух не перешибешь»).

Истинной или ошибочной, юношески беззаветной или приобретенной в результате нелегких трансформаций, после череды ли сомнений или жизненных обстоятельств, но настоящей веры у них не было.

Поэтому так показателен был тот суд в восьмидеятом году. Те, кто проводил этот процесс – судья, прокурор, эксперт, даже гэбэшники, вполне возможно неплохие люди, но давно и безнадежно отученные своей эпохой от самостоятельного мышления - покорно и бюрократично делали рутинную работу. Не особо заботясь о доказательствах. Явно проигрывая не только юридически, но и морально. Со зрителями-болванками в зале. (Если бы не случайно затесавшиеся практиканты, все вообще выглядело бы просто как спектакль, поставленный кукловодом зачем-то только для одного себя). И, конечно, засудили его...

Но по сути они были не в состоянии противостоять слабому и больному старику с набором замшело-мистических взглядов. Но с реальной Верой.

Примечание: Все события реальны и достоверны. Многие свидетели живы-здоровы и могут их подтвердить. И сам отличался всегда не вполне нормальной механической памятью. :) Личные выводы и оценки целиком на совести автора.