Вечером, познакомившись с хозяйкой квартиры, где мне предстояло жить, я кинулся на улицы Бухары. Путешественники обычно готовятся к встрече с городом, просматривают литературу, беседуют со знающими людьми. «Истомлённые долгой дорогой паломники и дервиши грезят о святынях, скрытых в древних мазарах.

Учёные и поэты думают о встрече с прославленными учёными и поэтами, купцы о богатых базарах и торговых куполах, желанной прохладе крытых улиц и пиале душистого чая, с поклоном поднесённой приветливым чайханщиком» - пишет путешественник и искусствовед Юрий Халаминский, много раз посещавший Бухару.

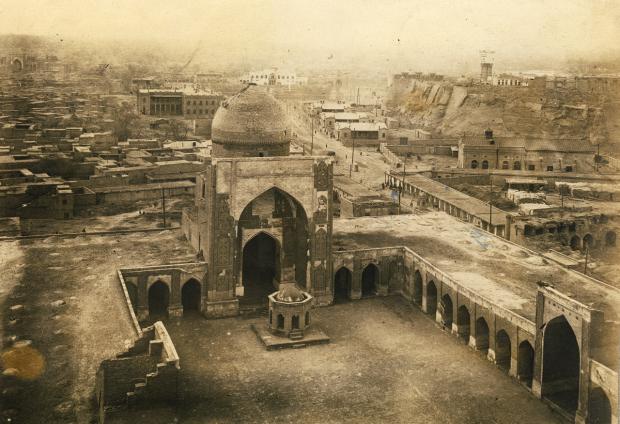

Я же разыскивал медресе Мадари-хана, где со времён войны в небольшой келье жил Сергей Николаевич Юренев. Адрес его, рекомендации и большой привет учёному передал со мной историк Лев Борисович Ерзакович, оставшийся работать в Отраре. Я пробежался по улицам города, добрался до насыпного холма с крепостью Арк - резиденцию бухарских эмиров в центре старого города, вокруг которого строилась и развивалась Бухара.

После расспросов и блужданий, я приблизился к улочке, где возвышался огромный портал - вход в медресе. Мальчишки, у которых я спросил, где живёт Юренев, охотно повели меня во двор медресе, куда выходят многочисленные двери келий - худжр, располагавшихся в два яруса на двух этажах. Верхний ярус выходит дверями на галереи, четырехугольником окружавшие большое пространство двора. Худжры - жилища для студентов, некогда обучавшихся в нём.

Меня привели к его двери на первом этаже. Волнуясь, я чуть приоткрыл её и увидел в глубине кельи, у зажжённого светильника на столе, двух спокойно беседующих стариков. Я не решился нарушать их разговор, и, прикрыв дверь, пошёл отдыхать.

Следующим утром я постучал в дверь Юренева. Вскоре дверь открылась, и, после моих представлений и приветов, он сказал: «А, коллега!» и я был приглашён войти к нему в хиджру. Старик (таким он мне казался) сказал, что прошлым вечером он до четырёх утра засиделся за разговором, извинился, что ему нужно совершить утренние хлопоты, и усадил меня подождать его в свой «концертный зал». Я с изумлением начал оглядывать его жилище.

Слева в глубине кельи - узкая железная кровать, отделённая от входа неширокой перегородкой до потолка. Перед ней, у входа, стул и пианино, как ещё одна перегородка - это «концертный зал». Задняя стена в глубине худжры занята стеллажами до потолка. На них огромное количество книг, взятые под стекло арабские изречения, картонные коробки, какие-то таинственные предметы (бронза и серебро), поражающие восточной роскошью.

На полках стояло много керамики, а перед стеллажами, напротив кровати - большой стол и стулья. Это «приемная». Справа у дверей, напротив «концертного зала» - хозяйственная часть: керосинка на тумбочке, умывальник, шкафы с предметами и посудой для еды. Помню большой серебряный крест великолепной работы у него на груди, открывшийся, когда он умывался. Позже я узнал, что во время Отечественной войны во всех многочисленных худжрах этого медресе жили семьи эвакуированных.

Среди них было много художников, других представителей московской и ленинградской интеллигенции. Сейчас многие получили жильё в Бухаре, или уехали, а в старом медресе живёт всего несколько семей. Жилище Сергея Николаевича напоминало прибежище учёного и мудреца старых времён.

В разговоре Юренев пожаловался на несчастье, которое случилось днём раньше. На полке над входной дверью у него хранились древние сосуды разной формы. Кошка, запрыгнув на полку, столкнула один фарфоровый сосуд и он разбился. Это ваза из тех, в которых в прошлом веке привозили в Бухару изысканное варенье из Ирана, белая, с подглазурной росписью в китайском стиле. Черепки её всё ещё лежали на полу, сдвинутые к порогу.

Я взмолился: - «Сергей Николаевич, я же месяц в экспедиции работал с керамикой, подарите мне эти черепки, я соберу этот сосуд заново». Старик, подумав, милостиво разрешил забрать их с собой: - «Дарю их вам, с графского плеча». (До сих пор этот сосуд - бесценный экспонат в моей мастерской, вместе с коробкой, в которой много фрагментов керамики из Отрара).

Приводя в порядок свою худжру, он начал расспрашивать о работе в экспедиции. Лев Ерзакович говорил мне в Отраре о Юреневе, что к нему за советом едут академики со всего Союза. Он большой знаток Бухары, лучший классификатор керамики Средней Азии, известный учёный, хотя официально не имеет ни должностей, ни званий, человек высокой культуры.

Около тридцати лет он живёт в Бухаре, и сумел проявить себя среди интеллигенции, преподавателей вузов, духовенства Бухары таким образом, что когда при строительстве, сносе зданий, работе с фундаментами находят что-то интересное, говорят: «Зовите Юренева». Он работал во многих археологических экспедициях. Сергей Николаевич находится в переписке со многими учёными мира.

Неожиданно постучали в дверь, Юренев пошёл открывать. У порога два путника. Представились - Никита Алексеевич Толстой, профессор физического факультета ленинградского университета, с другим профессором этого университета – Калитинским.

Общие приветствия, (меня Сергей Николаевич представил гостям, как молодого коллегу), и приглашение войти. Гости прошли в келью. Юренев устроился на кровати, мы расселись вокруг. Никита Алексеевич очень похож на своего знаменитого отца, такая же крупная, полноватая фигура. Калитинский тоже производил впечатление очень значительного человека.

Гости объяснили, что имеют в графике своего путешествия три часа, чтобы познакомиться с Бухарой, и для этого им порекомендовали гида – Юренева. Сергей Николаевич сказал, что это преступление - приезжать в Бухару, смотреть всё за три часа и думать, как можно быстро уехать. Потом он пожаловался, что его племяннице негде останавливаться в Петербурге. Толстой стал уверять, что она может останавливаться у него или у его сына.

Видимо начиная представление, старик объявил: «Вы находитесь в самой лучшей худжре, самого лучшего города – Бухары. Замечать паутину и пыль запрещается». Во дворе медресе прокричали, что привезли керосин. Хозяин сказал, что ему нужно, но он не сможет пойти. Обращаясь к Толстому, объявил: «Видите, из-за вас я не пошёл за керосином». Я сказал, что с удовольствием схожу. Старик дал мне жестяную банку и 30 копеек - (10 сдачи).

Выйдя во двор, я купил и принёс керосин, который развозит продавец-узбек в железной бочке на тележке, в которую запряжен ослик. Разговор в худжре был о том, какой род древнее - Юреневых или Толстых. Выяснили, что род Юреневых, якобы, древнее, так как родоначальником его был выходец из Польши, присягнувший русскому престолу в начале четырнадцатого века. Калитинский - тоже родовитый дворянин.

Вскоре все поднялись, и мы все отправились на улицу. У входа Никита Алексеевич фотографировал Юренева, как тот закрывает дверь кельи, а старик ворчал, что фотография будет полна идиотизма. Мы отправились в чайхану (это его любимая чайхана), сели на свободную суфу, и чайханщик принес нам чайники свежезаваренного зелёного чая и пиалы.

Юренев объяснил, как правильно пить чай. Сначала нужно сделать «кайтарму» - налить в пиалу немного чаю и вылить обратно в чайник. Так нужно сделать три раза, и после этого начинать чаепитие. Когда чай закончится, нужно нацедить из чайника несколько последних капель в пиалу и отправить их на язык. Тогда считается, что чайник выпит до конца.

Во время чаепития продолжалась светская беседа. Поговорили о бухарских евреях. Бухарские таджикоязычные евреи сохранили древнееврейский язык, как язык богослужения. Европейские и бухарские евреи презирают друг друга - первые за отсутствие современной культуры, вторые - за нарушение древних обрядовых культов и инаковерие.

Поговорили о Шагале, ученике Пруса, который был придворным художником в поместье графов Юреневых. Работы Шагала оба профессора видели в Париже, в Лувре. В Мюнхене один из профессоров видел ретроспективную выставку работ Кандинского. Юренев о Шагале отозвался, как о кошмарном колористе.

Граф Толстой заметил, что когда он был в Японии, его угощали только зелёным чаем. В лучших китайских гостиницах Европы подают только зелёный чай, правда, без сложных китайского и японского ритуалов. К нашему столику подошли дети. Юренев отметил, что раньше дети узбеков были хорошо воспитаны, эти - нет.

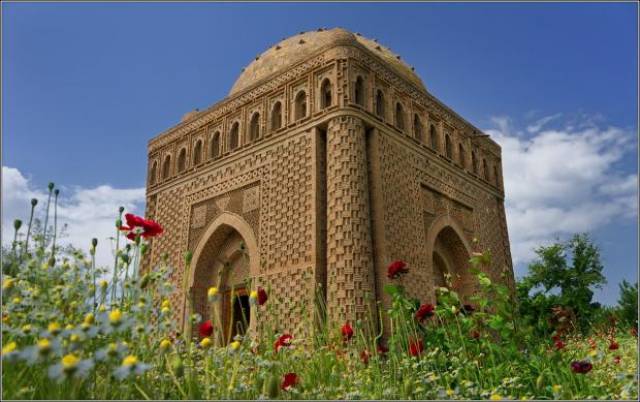

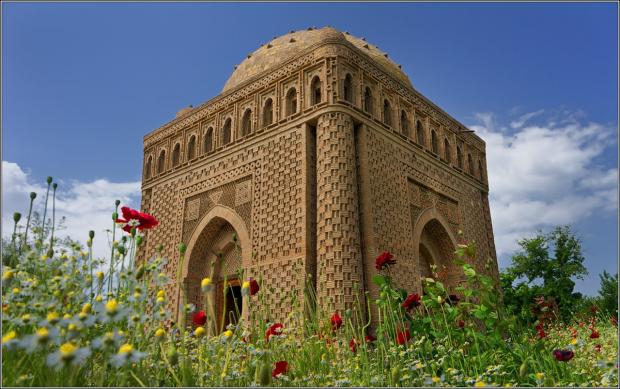

В конце чаепития Сергей Николаевич спросил, знаем ли мы мавзолей Исмаила Самани.

Нет, физики не знают, а я сказал, что знаю. « Вот художники образованнее, чем физики» - ворчит Юренев. Тут оба физика просят меня на два часа опуститься до их уровня. Милые улыбки. Конечно, это театр. Конечно, играется светская беседа в неожиданных обстоятельствах.

Конечно, они великие актёры с огромным опытом. Физики работают с аудиторией в университете. Юренев же почти тридцать лет живёт в этой худжре, его посещают толпы желающих общения с ним. Мне рассказывали, что группы мосфильмовцев, снимаюших фильмы в Бухаре, обязательно посещают его, и для него это совсем не просто.

Он не позволяет платить за себя ни копейки, живёт на мизерную пенсию, хотя подарил Эрмитажу и Московскому университету несколько бесценных коллекций бухарских древностей. Не хотели брать ещё, по политическим каким-то соображениям. «В Бухаре, в двух кельях соседнего медресе, на стеллажах лежат сотни и сотни коробочек и коробок, в которых находятся тщательно пронумерованные и описанные реалии, найденные учёным во время многолетних изысканий и раскопок.

Тут до времени ждёт Бухара ещё как следует не изученного семнадцатого века» - пишет о сокровищах Юренева искусствовед и писатель Юрий Халаминский, общавшийся с Юреневым в Бухаре неоднократно.

Между тем, чаепитие закончено, мы встаём, и Юренев ведёт нас всех по парку - (это его парк и он разрешает, очень демократично, гулять в нём). Разговор об эмире, который был не так демократичен. «Он разрешал тоже» - говорит Юренев. В просветы между деревьев виден мавзолей Исмаила Самани. За тысячелетие мавзолей наполовину ушёл под землю - вокруг него производились постоянные захоронения. Теперь он весь очищен от наслоений и предстоит перед зрителем в своих изначальных пропорциях. Он был сложен из кирпича, простейшего материала, мастерством укладчиков превращённого в великолепный узор. На толстых стенах лежит невысокий купол. Мавзолей имеет выходы на все четыре стороны.

Цвет его бело - серый, «белый цвет чистой рубашки среди камней». «Самани и после смерти управлял империей» - говорит Юренев - «ему в щель в саркофаге совали прошение, а на следующий день получали резолюцию». Толстой рассмеялся. «Физики поднимают насмех исторические факты» - почти серьёзно комментирует наш провожатый.

Вдоволь налюбовавшись великолепным памятником, мы пошли по закоулкам Бухары. Жёлтый цвет высоких глиняных стен, кривые узкие улочки, когда видно только до поворота, голубое небо и кубизм. Небольшие резные двери с бронзовыми колотушками в углублениях на невыразительных глиняных громадах стен – единственное отличие, представляющее живущих за этими стенами.

По качеству и изысканности резьбы на дверях судили о благосостоянии хозяина. Выше человеческого роста кое-где из стен торчат трубки. «Это для выброса нечистот на улицу из дома. Получить такой душ очень неприятно» - комментирует Юренев. « На улице всегда от этого зловоние. Как вы думаете, как называется эта улица?» - спрашивает он, и отвечает - «Чайковского!» Всё наше общество дружно обрадовалось творчеству ономастической комиссии, назвавшей так улицу в этом великом бухарском лабиринте, которая, скорее всего, никогда никак не называлась.

За этими суровыми стенами, войдя в фантастически красивую резную дверь (конечно если вам откроют), вы попадете в волшебное пространство восточного дома, в котором есть все прелести и тайны восточных замков - крепостей, с садами и фонтанами, гаремами, да мало ли с чем ещё. Не зря, сначала Европа, а потом и весь мир был очарован сказками, с названием - « Тысяча и одна ночь».

А мы, вскоре вслед за провожатым, подошли к порталу, где был вход в очень старую действующую мечеть. Нам пришлось идти мимо длинного ряда, сидящих на корточках возле стен мечети верующих, одетых в белые одежды, ожидающих богослужения. Помню их чёрные бороды и глаза, равнодушно смотрящие на неверных, джадидов.

Юренев дружен со священнослужителем этой мечети. Нас скоро пригласили, мы разулись и вошли в огромный зал, устланный коврами. Мы были в головных уборах, так как без шапки мусульманин не человек. Смотрели, обсуждали качество поливы узорных панно на стенах, позолоты, изящных переливов орнамента на высоком куполе мечети. Неожиданно Юренев заговорил с Толстым на французском, и они какое-то время говорили на этом языке. Потом мы поблагодарили служителя и вышли.

Продвигаясь за проводником по таинственным для нас лабиринтам, подошли к находящемуся невдалеке от мечети древнему бассейну - хаузу. Он окружён такими же древними карагачами, которые давно уже превратились в интереснейшие монументальные деревянные скульптуры, наполненные экспрессией роста и умирания.

Он сейчас не налит водой. Воды Зерафшана часто не хватает для заполнения бассейнов. Их наполняют по большому каналу только во время особенного половодья на реке. Тогда это становится большой радостью для горожан, в них купаются и возле них отдыхают.

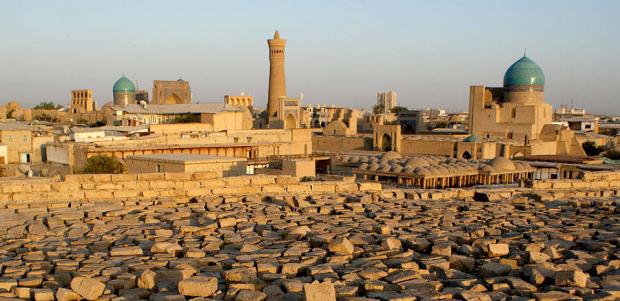

Водосливы бассейна сделаны из серого мрамора в виде драконов с разинутой пастью уже в конце десятого века. Немыслимые глубины времени и культуры! С крыши айвана возле бассейна полюбовались куполами мечетей и торговых рядов Бухары. И снова, вслед за проводником отправились к комплексу мечети и минарета Калян - символу великого города. Смотрели внутренние галереи мечети, купола изнутри в сравнительном полумраке и в центре каждого купола - отверстие, в которое видно голубое небо и часть минарета Калян.

Юренев взял меня за плечи, находясь сзади и, продвигаясь, я мог видеть, закинув голову, в отверстие в куполе великий минарет всё выше, до самой вершины, где он растворялся в голубизне, вызывая головокружение и восторг.

Учитель сказал, что это одна из затей зодчих, создавших неповторимый архитектурный комплекс. Физики сравнили его с галереями Дворца двенадцати коллегий в Ленинграде архитектора Трезини. Потом мы через серию крытых переходов вышли на рынок.

Бухарский рынок семидесятых - общие навесы от солнца, лавки, мастерские умельцев, продавцы, зазывающие покупателей, толпа, множество интересных лиц. Юренев подвёл нас к сидящему возле высокой стены на коврике, очень красивому, чернобородому мужчине в халате и чалме, который с достоинством кивнул, когда Юренев поздоровался с ним. «Вы помните детство Никиты?» - спросил его Сергей Николаевич. «Алексея Толстого?» «Так вот, это тот самый Никита!» Мужчина спокойно посмотрел чёрными сверкающими глазами и промолчал.

Когда мы отошли, Юренев объяснил, что это араб, имеющий огромное влияние на мусульманское духовенство в Бухаре. Время у физиков заканчивалось, мы с Юреневым проводили их на автобус и отправились обедать в небольшую чайхану. Кушали рыбу в кляре, пили зелёный чай, старик извинился, сказал, что финансы его на издыхании, и он не может меня угостить. Однако категорически запретил платить за него.

Даже сахар, который я купил взамен случайно рассыпанного мною у него, не взял. Монашеские ограничения, воспитанные годами. Нужно вспомнить казнь, которую прошли русские аристократы после революции, их великую школу смирения и стойкости. После обеда Юренев сказал, что должен вернуться домой и отдохнуть, Он ждёт меня к себе в гости вечером.

Расставшись с ним, я пошёл в сквер, сел на скамью под дерево и стал писать свой дневник, всё до мелких деталей об этом событии в Бухаре. Перечитывая этот дневник сейчас, я с удивлением понимаю, что помню гораздо больше деталей, чем смог записать тогда.

Вечером продолжалось волшебство. Старик похлопотал о чае, спросил о жене, показав на обручальное кольцо. Я сказал, что она музыкант, учится в консерватории. Спросил, какую музыку я больше люблю. Он сам воспитан на немцах – Гайдне, Моцарте, Бетховене. Из русских - романсы Чайковского, симфонии он любит меньше.

О Бахе сказал, что не понимает его, он механистичен, по его мнению. Скрябина не знает. Стал показывать содержание некоторых коробок со стеллажа. Откуда Юренев брал эти сокровища для меня и сейчас тайна. Рубиновые чётки на прочной нити, камни разной формы и бесконечно разных цветовых разливов, прозрачности и окраски. Просто так камни не даются человеку. Притягивать камни - это искусство, даже магия.

Сам не занимающийся ремеслом, Юренев очень хорошо знал, понимал, уважал умение, мастерство ткачей, гончаров, ювелиров, медников, чеканщиков, резчиков по дереву и ганчу, вышивальщиков золотом и серебром по шёлку. Каждый вид мастерства предполагал умение создавать всё новые орнаменты. Есть творцы, которые мыслят орнаментом.

Изображать живые существа и человека мусульманам запрещено. Законоведы, толкователи Корана и хадисов сделали вывод - создатели изображений дерзают подражать Богу и поэтому заслуживают наказания. Поэтому на востоке пышным цветом расцвело орнаментальное искусство.

Я провёл в беседах с Сергеем Николаевичем несколько дней. Однажды он сказал, что жалеет, что не выучил узбекский язык. Когда во время войны он оказался в Бухаре, он думал, что его жизнь заканчивается, что это не нужно. Но язык, видимо, самое главное для прикосновения, постижения души народа, её жизни, её поэзии.

О Бухаре и бухарском эмире, в семидесятые советские годы, люди судили по книгам Садриддина Айни. Явно сгущая краски, Айни описывал ужасы каждодневного правления эмира и его помощников. Крепость Арк, официальная резиденция эмира, сейчас превращена в музейный комплекс. Я провёл в нём много часов, (между беседами с Сергеем Николаевичем), делал рисунки предметов и ситуаций, пытался представить жизнь во дворце.

Айни пишет, что при входе во дворец, поднимаясь на холм к порталу ворот, гости проходили мимо решёток, за которыми в темницах заживо гнили люди, осуждённые эмиром. В эти темницы специально подавали стоки из конюшен, разводили клещей-кровососов, глодавших несчастных, узники должны были наглядно показывать судьбу тех, кто ослушается воли эмира. Во время празднеств и народных гуляний на площадях казнили двух-трёх обречённых. Такой увеселительно-назидательный аттракцион: не забывай-ка!

В музейном комплексе дворца - огромная коллекция предметов, рассказывающих о жизни и быте Бухары, начиная с глубокой древности. Мне всё это было очень интересно, так как я приехал из Отрара, где всё лежало в руинах, и всё нужно было домысливать. Юренев осторожно говорил, что всё в этом городе было почти не так, как рассказывает Айни.

Бухара столетиями воспитывала в своих медресе мыслителей, учёных, развивавших мировую науку внутри мусульманской культуры. На двери бухарского медресе Улугбека был вырезан афоризм: «Стремление к знанию - обязанность каждого мусульманина и мусульманки». В многочисленных медресе учились одновременно около десяти тысяч студентов - муло-бача. Обучение в медресе длилось от пятнадцати до двадцати лет.

Муло-бача автоматически считался тот, кто занимал келью-худжру, студент мог посещать лекции в любом из городских медресе и проходить курс у любого руководителя занятий. Бухарские медресе поставляли образованных людей для всего пространства мусульманского мира.

О Казахстане мы говорили не очень много. Юренев считает, что казахи - номады, кочевники - представители другого культурного уклада, генетически развивавшегося в других условиях, хотя в древности все тюрки были кочевниками. Чингисхан в своём своде законов для кочевников, прямо запрещал «ограничивать себя четырьмя стенами», так как кочевник должен быть постоянно в движении. Влияние юрты на архитектуру городского дома, несомненно.

Украшение стен изразцами наподобие ковров, тканые ковры на полу, открытое небо внутри квадратного дворика, иногда закрываемое навесом, как напоминание о шаныраке - всё произошло от юрты. В домах нет печного отопления, и зимой люди обогреваются, внося в дом на подносах раскалённые угли и располагая их в углублении под низким столом, откуда распространялось тепло для людей, сидящих за дастарханом.

По совету Юренева, я съездил на автобусе в кишлак Уба под Бухарой, где жила народная мастерица Хамро Рахимова. Юренев - один из искусствоведов, изучающих, поддерживающих, пропагандирующих национальных мастеров. Снова экзотическая толпа на остановках, за окном автобуса бухарская провинция в садах и арыках. В кишлаке Уба все знают Рахимову. Тут же указали её дом, сложенный традиционно из глины, даже заборы.

Приветливо встретили её родные - старушка не говорит по-русски, переводчиком был её внук, недавно вернувшийся из армии. Улыбчивая, доброжелательная, приняла меня в комнате, где она лепит свои игрушки, свистульки. При мне, сидя на кошме, расписывала кисточкой игрушки, расставленные вокруг неё на полу, уже высушенные и обожжённые в печи-тандыре на огороде. Тандыр тоже из глины, разжигается дровами, припасёнными рядом.

Игрушки - ослики с большими ушами, трубящие, и, как положено, заикающиеся, со свистулькой в боку, в которую я громко свистел. Рядом стояли лошади-полужирафы, тоже свистульки, с сидящими на спине птицами и разные другие. Есть у меня её фотография - она разрешила себя сфотографировать. Я, накупил у неё свистулек, сколько мог унести в рюкзаке, дарил потом друзьям. У меня дома остался один ослик - память о мастерице, сделанный её руками.

Позже, в музее Востока в Москве в экспозиции Узбекистана, я опять встретился с игрушками Хамро Рахимовой и испытал тепло воспоминаний, ещё одно прикосновение к вечности, которое дарит человеку искусство.

Восток бесконечен, однако мне нужно в путь. Всякая сказка заканчивается, я с огромной благодарностью попрощался с Сергеем Николаевичем - впереди у меня вставал грандиозный Самарканд.

Виктор Поликарпов

Благор